Лучшие научно-популярные книги о медицине и здоровье

Что ученые знают о сексе, когда здоровый образ жизни во вред и как по науке профилактировать рак

Мы выбрали лучшие научно-популярные книги о медицине и здоровье из тех, что выходили в последние годы в России. В них авторы доступным и живым языком рассказывают, от чего возникают болезни, что на самом деле вредит организму и как врачи борются с различными заболеваниями. В следующем обзоре — лучшие научно-популярные книги о физиологии и биологии.

Эй Джей Джейкобс

«До смерти здоров»

Манн, Иванов и Фербер, 2014

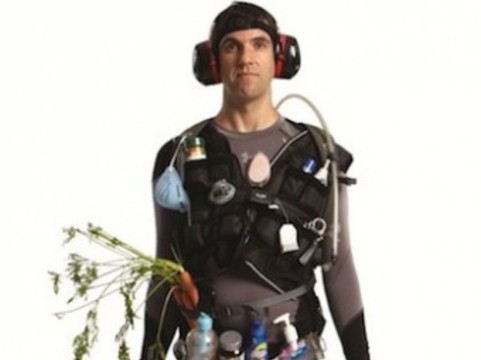

Если уж каламбурить вслед за автором, то это до смерти смешная книга. Автору (старшему редактору Esquire Эй Джею Джейкобсу) сорок один, и он взялся за эксперимент над своим телом — после того, как чуть не умер от лихорадки. Пытаясь оздоровиться, он обращается к врачам и исследователям с противоположными точками зрения. За два года он не успел пройтись по всем органам, зато показал, как может выглядеть человек, который заботится обо всем организме сразу: каска для спокойствия, наушники от излишнего шума, беговая дорожка вместо стула у компьютера, овощи из маленькой тарелки на завтра, обед и ужин.

В последнее время в России стало модно всего бояться: нездоровая еда, ГМО, вредный стиральный порошок, токсины, опасные ткани. В США из базового инстинкта безопасности давно научились делать деньги, а последователи тех или иных здоровых движений больше напоминают адептов секты. Эй Джей Джейкобс говорит своей книгой: эй! Завязывайте с орторексией (это, как выясняется, болезненная одержимость собственным здоровьем). Он берется за исследование не из страха или моды, а с целью достичь совершенства (если оно возможно). Советов в книге немного. Автор не осуждает, хотя и подтрунивает над веганами, сторонниками палеодиеты или поклонниками йоги (см. название). И сам смеется над своим снобизмом уже через неделю «правильной жизни». Те методы лечения, для которых Эй Джей не нашел объяснений у исследователей, он объясняет эффектом плацебо.

После Джейкобса и частей его тела в книге много места занимают его дети и жена. (Как она выдержала два года — научному объяснению не поддается). Но в конце концов именно благодаря им он находит хрупкий баланс между здравым умом и здоровым телом.

«Теперь я сижу только четыре часа в день. Я говорил, как мне нравится ходить по дорожке? Здесь я пишу, чищу зубы, глотаю рыбий жир. Ходьбу по дорожке я воспринимаю как достижение, что может показаться странным, ведь она предназначена для того, чтобы вы оставались на месте. К концу книги я надеюсь преодолеть отметку 1600 км.

Я часто думаю, что я-прошлый подумал бы обо мне-нынешнем. Сейчас я тот парень, который надевает велошорты, даже если не собирается никуда ехать на велосипеде. Я единственный, кто ест овощи на вечеринках. В ресторанах я спрашиваю, какого лосося там подадут: культивированного или дикого. И отказываюсь от копченой рыбы (ведь это может спровоцировать рак. И пожалуйста, никакого крахмала.).

Думаю, я-прошлый отказался бы иметь со мной-нынешним дело».

Сиддхартха Мукерджи

«Царь всех болезней. Биография рака»

АСТ, 2013

Литературные достоинства книги уже отмечены Пулитцеровской премией, а благодаря переводу можно оценить легкость языка и изложения одной из самых пугающих историй на свете. Профессор Колумбийского университета рассматривает рак, почти как живое существо — конкурирующий с человеком вид, который гораздо лучше умеет приспосабливаться. Отсюда драматизм — исследователи и врачи, не поднимающие головы и часто с риском для жизни искавшие лекарство от рака, борются не за отдельно взятых пациентов, а за всех. Интересно, что доктор Мукерджи особенно подчеркивает роль общественного мнения в научных исследованиях. В качестве примера выступают один из первооткрывателей химиотерапии и нью-йоркская бизнес-леди, которые от фонда и больницы дошли фактически до реформы американской системы здравоохранения (по крайней мере, в области онкологии).

«"Гены подвижности", активизированные в раковых клетках, — это те же самые гены, которые активирует клетка, когда ей надо двигаться по телу, например, когда клеткам иммунной системы необходимо двигаться к месту инфекции. Опухолевый ангиогенез задействует те же сигнальные пути, которые работают, когда рост сосудов нужен для того, чтобы заживить рану. Ничего принципиально нового, ничего постороннего. Жизнь раковой опухоли — это повторение жизни самого организма, рак — это мы сами, но в кривом зеркале. Это не метафора. Раковые клетки — гиперактивные, чрезмерно приспособленные, агрессивные, плодовитые и изобретательные копии нас самих, до самой глубинной своей сути, до последней молекулы».

Мэри Роуч

«Секс для науки, наука для секса»

Альпина Нон-фикшн, 2011

В книге о сексе Мэри Роуч не изменяет своей иронии и сарказму. Американская журналистка, вооружившись любовью к науке и воспользовавшись тем, что ученым не хватает добровольцев, проникает в самые закрытые от любопытных и осуждающих глаз лаборатории и даже становится объектом исследований. Автор (а заодно и ее муж) преодолевают путь от недоумения, стыдливости и даже отвращения до того, чтобы посмотреть на проблемы гениталий с точки зрения врача (и даже в прямом смысле — находясь в операционной). Параллельно читателю напоминают, как тот же путь проходило человечество: подбираясь к изучению физиологии интимной жизни через предрассудки, нелепые предположения, откровенное шарлатанство (с пересадкой органов мартышек и козлов) к магнитно-резонансной томографии. Байки про инквизиторов, зарисовки из жизни анатома Леонардо Да Винчи, и описание, пожалуй,самого разнообразного набора опытов. Вряд ли кому-то книга поможет избавиться от эректильной дисфункции, но от пары заблуждений — вполне вероятно.

Противопоказано людям, которые не увлечены наукой и медициной: их терпения не хватит дольше десяти страниц.

«Мы укладываемся в указанную позу, а доктор Денг смазывает ультразвуковым гелем ультразвуковой зонд. Гель лучше проводит ультразвуковые волны, чем воздух. Ультразвуковой гель на вид, на ощупь и (по своему действию) напоминает продукт, эвфемистически называемый персональным лубрикантом. Доктор Денг начинает с того, что делает несколько снимков. Он перегибается через Эда и прикасается к моему животу ультразвуковым зондом. Его рука покоится на бедре Эда — странно интимное прикосновение в ситуации, во всех остальных смыслах начисто лишенной интимности. Чтобы он сделал эти снимки, мы должны на несколько секунд застыть неподвижно, как викторианцы, позирующие для дагерротипа, только вовсе не в викторианских позах.

— Теперь, пожалуйста, определенные движения, — говорит доктор Денг. И добавляет на случай, если мы не поняли, на случай, если Эд увлечется созерцанием локтя или захочет салютовать флагу. — Внутрь и наружу».

Андрей Каменский, Мария Маслова, Анастасия Граф

Андрей Каменский, Мария Маслова, Анастасия Граф

«Гормоны правят миром. Популярная эндокринология»

АСТ-Пресс, 2010

Книга выстроена как упрощенный, но довольно сухой учебник. Из нее можно узнать, какие гормоны за что отвечают в организме, уяснить механизм их воздействия на поведение человека, а также узнать о последствиях гормональных нарушений. Вместе с терминами можно вычитать и медицинское объяснение полезных советов, после чего, как правило, проще их выполнять. Например, какой именно гормон помешает спать, если посмотреть на ночь остросюжетный фильм. В конце отдельная глава посвящена ответам на «народные» вопросы. Кажется, есть некая ирония в том, что объяснения из серии «Как распознать базедову болезнь» перемешаны с любопытными темами вроде, может ли мужчина выкормить ребенка своим молоком и где у слона мошонка.

« — Слышал, что у человека есть третий глаз, но не у всех он одинаково развит. Это так?

— Согласно древним верованиям, у человека во лбу есть некий орган восприятия — третий глаз. <…> Речь идет, видимо, об эпифизе. До сих пор учеными обсуждается вопрос о том, является ли эпифиз недоразвитым глазом, <…> или наоборот, этот глаз древних пресмыкающихся утратил свое значение и превратился в железу внутренней секреции. Внимание к эпифизу и его гормону — мелатонину привлекает еще и тот примечательный факт, что у крыс с удаленным эпифизом появляется отвращение к алкоголю. Конечно, удалять железу человеку нельзя, ведь у мелатонина много функций в организме, но попробовать изготовить химическое вещество, воздействие которого на эпифиз отбивало бы даже у алкоголика охоту выпивать, вполне возможно».

Оливер Сакс

«Человек, который принял жену за шляпу»

Астрель, 2014

Книги Оливера Сакса, известного ученого и автора, который давно знаменит на Западе, на русском языке выходит с большим опозданием. Между тем идею и манеру изложения он во многом позаимствовал у российского нейропсихолога Александра Лурии. Речь идет о «романтической науке»: когда каждый пациент — это и интересный клинический случай, и личность. Все это означает не только то, что история взаимоотношений врача и больного превращается в почти художественный рассказ. Важнее, что Оливер Сакс не полагается целиком на мощные лекарства — в некоторых случаях они могут не вылечить, а только качнуть маятник в другую сторону. Наблюдая за пациентами, врач приходит к выводу, что вернуть человека, выпавшего из реальности, могут самые разные вещи: встреча с родными, музыка, церковная служба, работа в саду или перерыв в приеме лекарств. Но единого рецепта нет, и каждый раз это новая загадка.

«Я показал ему обложку с изображением сплошной поверхности дюн в пустыне Сахара.

— Что вы тут видите?

— Вижу реку, — ответил П. — Небольшую гостиницу с выходящей на воду террасой. На террасе обедают люди. Там и сям — разноцветные зонтики от солнца. — Он смотрел (если это можно назвать "взглядом") сквозь обложку в пустоту, измышляя несуществующие подробности, словно само их отсутствие на фотографии вынуждало его воображать реку, террасу и зонтики.

Вид у меня наверняка был ошеломленный, в то время как П., похоже, полагал, что хорошо справился с задачей. На лице его обозначилась легкая улыбка. Решив, что осмотр закончен, профессор стал оглядываться в поисках шляпы. Он протянул руку, схватил свою жену за голову... и попытался приподнять ее, чтобы надеть на себя. Этот человек у меня на глазах принял жену за шляпу! Сама жена при этом осталась вполне спокойна, словно давно привыкла к такого рода вещам.

С точки зрения обычной неврологии (или нейропсхилогии) все это представлялось совершенно необъяснимым. Во многих отношениях П. был совершенно нормален, но в некоторых обнаруживалась катастрофа — абсолютная и загадочная. Каким образом мог он принимать жену за шляпу и при этом нормально функционировать в качестве преподавателя музыки?»

Стивен Остад

«Почему мы стареем: о парадоксальности жизненного пути»

АСТ-Пресс, 2011

Автор этой книги — профессор факультета биологических наук Университета Айдахо (США), один из ведущих геронтологов мира, — обращает внимание на разницу между продолжительностью жизни и скоростью старения. Вопреки распространенным представлением, наследственность вовсе не является ключевым объяснением долгожительства. Особо указывает Остад на причинно-следственные связи между генетическими заболеваниями и первичными проблемами с психикой. Также он опровергает несколько теорий о том, зачем людям дана старость.

«Особенность мужчин, по крайней мере, в развитых странах — это четко выраженный пик в уровне смертности после полового созревания. Точнее, уровень смертности увеличивается скачкообразно (в 10 раз!) между 11 и 23 годами, а затем на протяжении последующих 10 лет постепенно снижается, и в итоге устанавливается 8-летний период удвоения вероятности смерти на всю оставшуюся жизнь. Я называю этот период жизни мужчин тестостероновым слабоумием, потому что это не физиологический, а поведенческий феномен. В течение этих лет две трети мужских смертей происходят из-за несчастного случая или самоубийства, и мужчины (или, выражаясь точнее, взрослеющие юноши) умирают в три раза чаще, чем женщины. Если не считать несчастные случаи и самоубийства, уровень мужской смертности растет постепенно с 11 лет, так же, как и у женщин. Тестостероновое слабоумие делает из взрослеющих юношей непримиримых воинов, охотников за удачей или летчиков-истребителей, но увеличивает страховые риски, как наглядно демонстрирует статистика нарушений правил дорожного движения».

Максим Малявин

Максим Малявин

«Психиатрию — народу, доктору — коньяк!»

Астрель, 2012

По книге психиатра из Тольятти и известного блогера Максима Малявина можно устраивать гадание на диагноз, одновременно пополняя лексикон такими терминами, как «гексакосиойгексеконтагексафобия» и «классический маниакальный синдром». Игра получится веселая, как и сама книга. Автор снабдил каждую главу любопытным эпитетом, и описание каждого синдрома или невроза у него выходит почти что анекдотом. Несмотря на веселость, книгу можно использовать как обширный и подробный словарь терминов: издание четко структурировано. Но попытка поставить диагноз по этой книге не должна выходить за рамки игры, об этом сам автор неоднократно предупреждает не только обывателей, но и медиков.

Ипохондрикам, разумеется, читать не стоит. С другой стороны, ироничное и красочное описание всевозможных нарушений психики, которое при этом часто маскируется под несуществующие болезни разных органов, заставит лишний раз задуматься о душевном здоровье и попытаться его укрепить.

«В поисках болячек эти люди готовы обойти всех врачей, залезть не то что под томографы — под ультрамикротомы — ну ведь не может такого быть, что организм здоров! Отчего же так отвратительно тогда на душе и в организме? Нет, вы явно что-то скрываете — не зря у вас почерк неразборчивый и половина на латыни! Доктор, миленький, ну давайте проведем ма-аленькое контрольное вскрытие! Только наркоз помягче, а то он, говорят, вреден для здоровья…

Что самое интересное — неприятные ощущения и убежденность в том, будто с организмом все плохо, крайне стойки и очень неохотно поддаются лечению, что убеждает пациента: на самом-то деле самый больной человек в мире — вовсе не Карлсон. Мысли о здоровье приобретают характер сверхценных, а в ряде случаев достигают силы ипохондрического бреда».

Дэвид Агус

«Правила долгой и здоровой жизни»

Эксмо, 2013

Врач Стива Джобса настаивает, что после открытия нескольких «волшебных пилюль» вроде пенициллина, человечество замерло в ожидании новых подарков от врачей и исследователей. Он призывает посмотреть на свое тело, как это делали люди во времена Галена и Гиппократа — как на систему, в которой многое не понятно. Возможно, мы и не найдем лекарство от рака, — предупреждает онколог, но пытается доказать, что предотвратить заболевание мы можем, включив сознательный подход. Агус разжевывает для тех, кто еще не понял или не поверил: как работают витамины, тренировки и просто естественные регуляторы организма. И на протяжении почти 400 страниц приучает к мысли: человек сам управляет своим здоровьем практически каждым движением. Дэвид Агус рассказал МедНовостям, что больше всего удивило его самого во время написания книги:

«Я был поражен колоссальным значением, которое имеет движение для нашего здоровья. И я говорю не о часе, проведенном в тренажерном зале, а о постоянном движении. Мы знаем, что нам надо двигаться. Это заложено в наших генах. Это основа выживания. Я был шокирован данными, показывающими, что если после вашей утренней тренировки вы пять часов неподвижно сидите, то для вашего здоровья это все равно, что выкурить одну с четвертью пачку сигарет. Движение не роскошь, это необходимость, мы созданы, чтобы двигаться. Из данных следует, что чем больше вы двигаетесь, тем дольше вы живете».

Врачи говорят

Клещевые инфекции — чем опасен анаплазмоз? Объясняет врач

Врачи говорят

Клещевые инфекции — чем опасен анаплазмоз? Объясняет врач

Как правильно

Что может сделать борщевик человеку? Объясняем по науке

Как правильно

Что может сделать борщевик человеку? Объясняем по науке