Наночастицы: доставка по адресу

В первой части обзора «МедНовостей» по наночастицам речь шла об истории их внедрения в медицине и основных принципах использования.

Термин «наноматериалы» звучит очень инновационно, но на самом деле, наночастицы древнее человечества. «МедНовости» представляют обзор истории и способов применения наночастиц — от Древнего Рима до молекулярной медицины.

Во второй части мы расскажем о преодолении гематоэнцефалического барьера, металлических наночастицах и проблеме токсичности.

Просачиваясь сквозь барьеры

Важное свойство наночастиц — способность проносить лекарство через гематоэнцефалический барьер. Специальные селективные транспортеры в ГЭБ поставляют в головной мозг глюкозу, свободные жирные кислоты, аминокислоты, витамины, минералы и электролиты.

Но почти для всех крупных и более 98% молекул с малой массой вход закрыт: плотные контакты между эндотелиоцитами мозга и их биохимические свойства не дают проникнуть веществам из общего кровотока. Большинство препаратов либо не могут попасть к цели, либо концентрация пересекших границу молекул оказывается очень мала по сравнению с введенной в организм. В таком случае приходится давать человеку дозы лекарства, гораздо большие, чем нужно для лечения. А это может вызвать и побочные эффекты в других органах.

Механизм доставки лекарств через ГЭБ долго оставался загадкой и до конца до сих пор не выяснен.

Два основных способа, которыми осуществляется доставка, — увеличение концентрации препарата в просветах ГЭБ или около него, либо проход вместе с молекулой напрямую в мозг (об этом можно прочитать подробнее в статьях в Current Medicinal Chemistry и Drug Development and Industrial Pharmacy).

Сейчас потребность в адресной доставке очень высока. Заболевания, источники которых локализованы в мозге, встречаются все чаще, смертность от них все выше, а их социальная значимость все больше. Лечения для многих из них просто нет: например, для бокового амиотрофического склероза, прионных болезней, Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона.

Для других неврологических заболеваний терапия существует, но ей требуется усовершенствование. Появление в клинической практике наночастиц, доставляющих лекарства через ГЭБ, могло бы значительно улучшить терапию эпилепсии, рассеянного склероза, мигреней, черепно-мозговых травм, заболеваний сосудов головного мозга, нейроинфекций некоторых видов онкологий мозга.

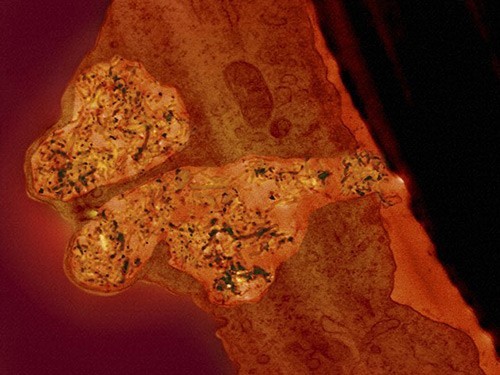

Наноиглы, проходящие через гематоэнцефалический барьер. Фото: Wellcome Images / Flickr

Наноуспехи из России

Йорг Кройтер

Идея внутривенных инъекций наночастиц для попадания в мозг родилась у профессора Петера Пауля Шпайзера (Peter Paul Speiser), начальника лаборатории в Цюрихе, примерно в 1980 году. Однако Йорг Кройтер (Jorg Kreuter) вспоминает, что сам посчитал это «глупой затеей»: он думал, что ГЭБ окажется навсегда непроницаемым и для нанонаучного прогресса. Повторно такую идею он услышал двенадцать лет спустя от московского ученого Ренада Аляутдина. В российской лаборатории он показал на животной модели, что особая форма наночастиц — покрытых полисорбатом 80, — связанная с различными препаратами (гексапептид даларгина, лоперамид или тубокурарин), работает. Эффекта же от препаратов в свободной форме не было.

Позже другой российский ученый Светлана Гельперина со своей группой показала, что наночастицы с доксорубицином (цитостатиком, применяемым в химиотерапии рака), покрытые полисорбатом 80, крайне эффективно доносят лекарство в мозг.

Группа канадских исследователей разработала и проверила на мышах технологию доставки лекарств в мозг, напоминающую фильм и книгу «Фантастическое путешествие», в которых уменьшенная подводная лодка путешествует по кровеносным сосудам в мозг, чтобы найти и уничтожить тромб. Сейчас эту роль выполняют наночастицы, способные открыть гематоэнцефалический барьер в нужном месте.

Сейчас ученые активно разрабатывают различные конструкции, способные пронести лекарство через ГЭБ. Например, в модели на мышах были опробованы золотые наночастицы, нацеленные на рецептор инсулина в мозге. После введения в хвостовую вену они проникали в мозг посредством рецептор-опосредованного эндоцитоза. В опытной группе по сравнению с контролем, которому вкалывали обычные золотые наночастицы, через два часа после инъекции оказалось в пять раз больше таких наночастиц.

Есть и обходные пути в мозг, которые тоже исследуются учеными. К примеру, мозговой нейротрофический фактор (BDNF) можно использовать как терапию при нейродегенеративных расстройствах, включая потерю слуха и зрения. Но пробраться к сетчатке и внутреннему уху непросто: существуют схожие с ГЭБ гемато-ретинальный и гемато-лабиринтный барьеры. Закапывание препарата, конъюгированного с наночастицами, позволяет BDNF проникнуть к улитке или задней части глаза. Это, как пишут авторы эксперимента, может привести к долгосрочному или даже полному предотвращению дегенерации слуховых и зрительных нейронов.

Металлы — благородные и не очень

Описанные выше золотые наночастицы к инсулиновому рецептору — далеко не единственный металлический «инструмент» этой технологии. Используемые материалы — это золото, серебро, железо, цинк и титан. Они обладают уникальными физическими и химическими свойствами. Например, фотолюминесценцию и суперпарамагнитные свойства металлических наночастиц применяют для визуализации, а способность к выработке активных форм кислорода (АФК) и нагрев при фототермическом эффекте — для уничтожения раковых клеток.

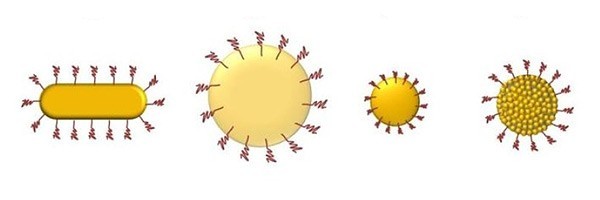

Типы наночастиц из золота. Фото: University of Southampton

Лаборатория Стива Фаеринга (Steve Fiering) в Онкологическом центре Норриса Коттона показала, что можно не просто вызвать локальное повышение температуры воздействием электромагнитной энергии, инфракрасного излучения или радиоволны на отдельные наночастицы, но и тем самым спровоцировать иммунный ответ на опухоль.

Американские ученые разработали инновационный подход к лечению онкологических заболеваний, заключающийся в использовании наночастиц для теплового уничтожения опухолевых клеток с последующей активацией иммунной системы.

Помимо этого, методические наночастицы биосовместимы с организмом и легко из него выводятся.

Часто металлические наночастицы покрывают сверху тонким слоем полимера и конъюгируют с лекарством. Например, первые золотые наночастицы с полимерной оболочкой были сделаны в 2008 году. Такая сложная конструкция многофункциональна и крайней эффективна. Но исследователей мучал вопрос, почему же золотые наночастицы так легко проникают через клеточную мембрану — ведь та, казалось бы, надежно отгораживает клетку от нежелательных воздействий.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Ecole Polytechnique de Lausanne) в Швейцарии показали, что наночастицы сперва смешиваются с липидами мембраны и так проникают внутрь клетки.

Только что опубликована работа международной командыисследователей, в которой им удалось проанализировать стабильность золотых наночастиц, покрытых полимером, и отследить их распределение организме. Для этого они пометили наночастицы радиоактивными изотопами. Были получены интересные результаты: оказалось, что даже конъюгированные высокостабильные наночастицы могут вживую повести себя не так, как in vitro. В этом случае, например, оболочка отделилась от наночастицы под действием печеночных ферментов.

Не только к золоту относятся последние разработки ученых. Используют в терапии и антибактериальные и противовоспалительные свойства серебра. Его ионы высокотоксичны для микроорганизмов, но по поводу точного механизма такого воздействия исследователи пока не пришли к общему мнению.

Их используют и как протихоопухолевую терапию. Команда из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UC Santa Barbara) в 2014 году разработала уникальные сферические серебряные наночастицы, покрытые пептидами, нацеливающими препарат на раковые клетки. Оболочка наночастиц, не нашедших «мишень», разрушается и не мешает последующей визуализации.

Ученые из Методистской больницы Хьюстона (Houston Methodist) в этом году разработали форму наночастиц, которые разрушают тромбы в 100-1000 раз быстрее, чем обычно применяемые для этого техники. Наночастицы из оксида железа, покрытого альбумином, белком крови, который «прячет» наночастицы от иммунной системы и дает время достичь кровяного сгустка. Оксид железа можно впоследствии использовать для МРТ-сканирования, манипуляций внешними магнитными полями и последующего успокоения разрушения тромба с помощью локального нагревания.

Лекарство, загруженное в наночастицы, — это молекула тканевого активатора плазминогена (ТАП, tPA). Этот фермент в малых концентрациях содержится в крови, и обычно его вводят в сложных ситуациях пациентам при подозрении на образование тромбов. Однако обычное неадресное введение ТАП может быть опасно кровоизлияниями.

Эксперименты были проведены на мышиной модели и на крови человека. Если разработка будет успешной, она поможет предотвратить многие последствия образования тромбов: инсульты, инфаркты, эмболии легочной артерии и другие. Дальше команда ученых планирует провести опыты по использованию этих наночастиц во внешних магнитных полях: чтобы направлять и нагревать наночастицы.

Ложка дегтя в бочке меда

Как волшебная пуля существует только в операх, так и идеальные лекарства еще не изобретены. «Ложка дегтя» для нанотехнологий — токсикологические риски.

Нанотехнологическая промышленность стремительно развивается, но воздействие наночастиц на человека и окружающую среду изучается крайне мало. Более тщательный подход наблюдается лишь в биомедицине.

Как показано на животных моделях, материал наночастиц при ингаляционном введении становится токсичнее, чем этот же материал, но в частицах большего размера. В легких животных исследователи регистрировали сильную воспалительную реакцию, особенно от углеродных нанотрубок. При попадании перорально или ингаляционно наночастицы быстро всасываются в кровь, разносятся ей по органам и тканям, а в некоторых случаях даже вызывают агрегацию тромбоцитов и сосудистый тромбоз в каротидных артериях крыс.

Согласно исследованиям российских ученых с биологического факультета МГУ, из Института биологии развития имени Кольцова, Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, золотые наночастицы могут подавлять процессы, важные для оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. «Если говорить грубо и образно, озолоченные сперматозоиды — плохие любовники», — комментирует один из авторов исследования, биолог Сабир Захидов.

Появляются и новые модели для проверки токсичности препаратов. «Наночастицы в целом — новые материалы, и мы мало знаем об их влиянии на здоровье человека и состояние экосистемы», — прокомментировала Квилин Ли (Qilin Li), глава проекта с использованием круглых червей C. elegans. Ученые проверили на нематодах 20 типов наночастиц. По реакции червей, — например, по подвижности, росту и продолжительности жизни, — группа выяснила, что пять препаратов практически не токсичны.

Врачи говорят

Клещевые инфекции — чем опасен анаплазмоз? Объясняет врач

Врачи говорят

Клещевые инфекции — чем опасен анаплазмоз? Объясняет врач

Как правильно

Что может сделать борщевик человеку? Объясняем по науке

Как правильно

Что может сделать борщевик человеку? Объясняем по науке