Прародина "Черной смерти"

Генеалогическое древо возбудителя чумы растет из Китая

Международная группа ученых опубликовала результаты многолетнего исследования, посвященного сравнительному анализу геномов возбудителей чумы в различных частях света. Исследователям удалось отследить пути распространения опасной инфекции в мире на протяжении последних двух с половиной тысячелетий. Прародиной чумы авторы исследования считают территорию современного Китая. Дальнейшие направления миграции микроба совпадают с Шелковым путем, средневековыми китайскими морскими экспедициями и морскими торговыми путями из Китая по всему миру.

Генный хронометр

Отчет об исследовании, продолжавшемся более 12 лет, опубликован в журнале Nature Genetics. Выводы авторов публикации основаны на сопоставлении генетических особенностей штаммов возбудителя чумы Yersinia pestis, собранных в сохраняющихся природных очагах инфекции по всему миру. Поскольку чума по-прежнему остается особо опасной инфекцией и потенциальным оружием биотеррористов, международный обмен образцами возбудителя заболевания до крайности затруднен. В связи с этим генетические исследования проводились одновременно в разных странах. В работе принимали участие научные институты Германии, Франции, Ирландии, Великобритании, США, Китая, Индии и Мадагаскара.

Совместными усилиями международной группы ученых 17 вариантов генома Yersinia Pestis расшифрованы полностью, геномы 286 изолятов бактерии были исследованы на предмет наличия однонуклеотидных полиморфизмов (точечных мутаций, затрагивающих единственную "букву" - нуклеотид генетического кода).

Однонкулеотидные полиморфизмы (singular nucleotide polymorphisms, SNP) хорошо поддаются учету, и поэтому являются удобным инструментом для определения родственных связей между группами генетически близких организмов. По мере разделения прежде однородной совокупности на две изолированные группы в них накапливаются генетические различия. Исходя из сходств и различий в составе SNP эти группы можно выстроить в филогенетическое древо – от исходной и наиболее генетически разнообразной к производным, отделившимся от нее в процессе эволюции. Имея представление о скорости возникновения мутаций, можно достаточно точно определить время появления той или иной ветви.

Экспорт блох

Изучение генома различных штаммов Y.pestis привело ученых к следующим заключениям. "Родиной" чумной бациллы является северо-восток Китая. Приблизительный возраст циркулирующих там штаммов микроба составляет 2600 лет. Другие очаги инфекции ведут свое происхождение из этого региона и делятся на несколько ветвей.

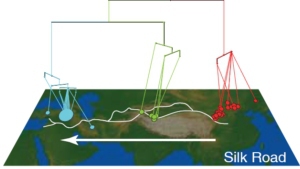

Очаги чумы вдоль Шелкового пути, иллюстрация авторов исследования

Первая, самая древняя цепочка очагов чумы за пределами Китая совпадает с маршрутами сухопутного Шелкового пути, функционировавшего со второго века до н.э. Вместе с купеческими караванами инфекция проникла в Среднюю Азию, на территорию современных Индии и Ирана, а оттуда - в Малую Азию и в Европу.

Естественными резервуарами чумы являются мелкие грызуны, людям она как правило передается с укусами блох. Разносчики инфекции - животные и насекомые - перемещались по миру вместе с купцами и переселенцами, использовавшими торговые пути.

Памятник Чжэн Хэ в Малакке, Малайзия. Фото с сайта wikipedia.org

Второе направление распространения чумы из Китая куда более ограничено во времени. Сопоставление геномов Y.pestis из Восточной и Центральной Африки с китайскими сородичами свидетельствует о том, что эти микробы эволюционируют раздельно приблизительно с XV-го века. Эта веха совпадает по времени с уникальным для китайской истории событием - серией масштабных морских экспедиций, организованных в период Минской династии могущественным евнухом Чжэн Хе. Во время пятой, шестой и седьмой экспедиций (1416-1433 годы) китайская флотилия останавливалась у африканского побережья, в частности - в районе Могадишо (Сомали). Нет оснований сомневаться в том, что в трюмах гигантских китайских кораблей, предназначенных для перевозки ценных грузов и экзотических животных, включая и жирафов, нашлось место и крысам, и блохам.

Наконец, последняя по времени ветвь в генеалогическом древе Y.pestis описывает медленное расползание чумы с северо-востока на юг Китая, а затем - кругосветное путешествие микроба на судах разных стран, заходивших в порты Гонконга в конце XIX века. Таким образом с чумой впервые познакомились жители Мадагаскара, Южной, Северной и Западной Африки и обеих Америк. В США чуму завезли в 1900 году с Гавайев, куда годом ранее прибыл чумной корабль из Гонконга. Возбудители чумы, по сей день циркулирующие в Северной Америке, являются близкими родственниками микробов, вызвавших мор на Гавайских островах и в Китае.

До антибиотиков

С чумой принято связывать три глобальных эпидемии, оставивших глубокие следы в истории человечества. Начало первой из них, так называемой Юстиниановой чумы, приходится на VI век, затем регулярные вспышки инфекционных заболеваний с высокой смертностью фиксировались в прилегающих к Средиземному морю государствах на протяжении еще двух веков. Жертвы эпидемии, по приблизительным оценкам, исчисляются десятками миллионов человек. Главный удар пришелся на азиатские, африканские и европейские владения Византийской Империи. Гибель значительной части населения во многом содействовала крушению планов Юстиниана по воссозданию Римской Империи в прежних границах.

Вторая пандемия чумы - знаменитая "Черная смерть", опустошившая Европу и Ближний Восток в середине XIV века. По приблизительным оценкам, в течение нескольких лет болезнь убила от 30 до 60 процентов жителей затронутых территорий. В результате население Земли, достигшее к началу XIV века 450 миллионов человек, спустя еще сто лет (и это при тогдашней рождаемости) составляло всего 350 миллионов.

Третья и последняя

Третья чумная волна, постигшая человечество во второй половине XIX века, началась в Северо-Восточном Китае и, благодаря развитию морского транспорта, затронула все пять обитаемых континентов. Только в Китае пандемия унесла более 12 миллионов жизней, еще примерно столько же - в Индии. Отзвуки пандемии фиксировались в различных регионах мира вплоть до середины 50-х годов XX века.

В период третьей пандемии чумы были получены основные знания об этой инфекции, позволившие разработать первые научно обоснованные методы борьбы с ней. В 1894 году работавшие в Гонконге француз Александр Йерсен и японец Сибасабуро Китасато независимо друг от друга выделили бактерию-возбудителя чумы, впоследствии названную в честь Йерсена. В 1897 году французский исследователь Поль-Луи Симонд, изучавший чуму в провинции Юньань и на Тайване, доказал, что заболевание передается с укусами инфицированных блох. Наконец, приблизительно в это же время иммигрант из России Вальдемар Хавкин провел в пораженном эпидемией Бомбее первый, достаточно успешный по тем временам эксперимент по вакцинации местного населения против чумы.

Главные же прорывы в борьбе с чумой приходятся на середину XX века, когда один за другим были разработаны антибиотики, способные подавлять размножение возбудителя инфекции. В 1944 году был выделен стрептомицин, в 1949 - хлорамфеникол, в 1952 - был получен тетрациклин. С появлением этих лекарств чума, при условии своевременного начала лечения, перестала быть смертельным заболеванием. Страшные эпидемии чумы с миллионами жертв остались в прошлом. Хочется верить, что навсегда.

Врачи говорят

Клещевые инфекции — чем опасен анаплазмоз? Объясняет врач

Врачи говорят

Клещевые инфекции — чем опасен анаплазмоз? Объясняет врач

Как правильно

Что может сделать борщевик человеку? Объясняем по науке

Как правильно

Что может сделать борщевик человеку? Объясняем по науке