Почему легкие называют легкими?

Если соотнести объем легких с их массой, то станет понятно, что легкие действительно «легкие». В расправленном состоянии орган занимает около 70% грудной полости, а вес каждого легкого составляет всего 300-500 граммов. Тем не менее, легкие получили свое название не поэтому. Наши предки при разделке туш животных опускали органы в тару с водой. Было подмечено, что легкие в этом случае не тонут в отличие от остальных органов. Это объясняется тем, что в них остается некоторое количество воздуха. С тех пор и по сей день в русском языке легкие называют легкими.

5 фактов о легких

- Суммарная площадь дыхательной поверхности легких при глубоком вдохе достигает 100 м2, что приблизительно равно площади футбольного поля.

- По легочных венам течет артериальная кровь, а не венозная.

- Человек может жить с одним легким, не испытывая при этом особых трудностей.

- Газообмен в легких происходит постоянно: на вдохе, на выдохе и при задержке дыхания.

- Объем легких у пловцов может увеличиваться почти в 2 раза по сравнению с обычным человеком.

Роль легких в организме человека

Еще со школьной скамьи многие знают, что главная функция легких — газообмен. Этот процесс обеспечивает утилизацию из крови углекислого газа (CO2) и насыщение ее кислородом (O2). Кислород человеку необходим для осуществления высокоэффективных биохимических реакций, позволяющих клеткам получать много энергии.

Однако роль легких не ограничивается дыханием. Они обладают развитой иммунной системой, гормонпродуцирующим потенциалом, участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия и многих других процессах. Далее мы разберем функции этого удивительного органа более подробно, но прежде необходимо обратиться к строению и принципам его работы.

Где расположены легкие?

Легкие располагаются в грудной полости и занимают ее боковые отделы. Между ними залегает средостение, а под ними находится диафрагма, которая разграничивает грудную и брюшную полости.

Каждое легкое размещается в собственном плевральном мешке, что подразумевает изолированное расположение легких относительно остальных органов грудной полости. Поэтому при развитии воспалительного процесса в легких создается препятствие для его распространения на другие органы.

Кислород дает больше энергии

Объем энергии в клетке эквивалентен количеству в ней аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Так вот в отсутствие кислорода, окисляя одну молекулу глюкозы до лактата, клетка получает 2 молекулы АТФ. Тогда как с кислородом появляется возможность получить 32 молекулы АТФ (в этом случае окисление гораздо более полное)! Таким образом, можно сказать, что с кислородом мы можем получать в 16 раз больше энергии, чем без него.

Строение легких

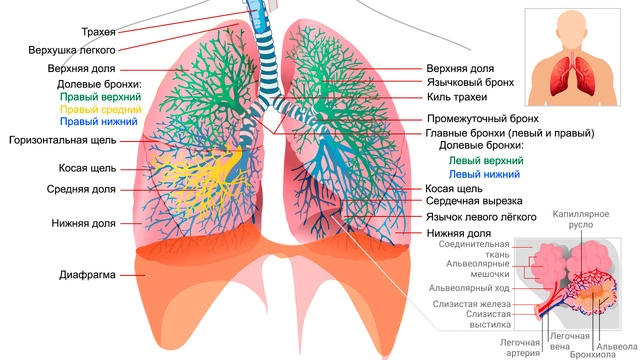

Легкие имеют три поверхности: реберную, внутреннюю и диафрагмальную. Несложно догадаться, что реберная поверхность контактирует с ребрами грудной клетки, а диафрагмальная — с диафрагмой. Внутреннюю, или медиальную, поверхность делят еще на две: средостенную (медиастинальную) и позвоночную, названия которых также соответствуют прилегающим образованиям.

На каждом легком имеются крупные борозды, разделяющие их на доли (рис. 1). В правом легком таких борозд две (косая и горизонтальная), поэтому в нем выделяют три доли: верхняя, средняя и нижняя. В левом только одна борозда (косая) и долей соответственно две: верхняя и нижняя.

В легких различают две структурные составляющие с разными функциями: бронхиальное и альвеолярное дерево. Поговорим отдельно о каждом.

Рисунок 1. Строение легких. Источник: Wikipedia (Public Domain)

Бронхиальное дерево

От трахеи отходят два главных бронха: правый и левый соответственно каждому легкому. Бронхи представляют собой полые трубки, составленные из хрящевых колец. В отличие от трахеи они имеют меньший диаметр, а хрящевых структур в них становится меньше по мере деления. Как только главный бронх подходит к воротам легкого, он делится на два долевых в левом легком и три долевых — в правом. Затем долевые бронхи ветвятся на сегментарные — по 10 на каждое легкое. Начиная с сегментарных, каждый из бронхов разделяется на два более мелких, образуя бронхи 4-го порядка. Деление надвое повторяется вплоть до 8-го порядка, когда образуются терминальные бронхиолы — крошечные трубочки диаметром в несколько десятых миллиметра. На этом этапе бронхиальное дерево заканчивается.

Главной функцией этой огромной бронхиальной сети является проведение воздуха. Газообмена на данном этапе не происходит.

Альвеолярное дерево

Удивительно, но деление бронхов на этом не заканчивается. Терминальные, или концевые, бронхиолы дают начало еще нескольким порядкам дыхательных бронхиол, которые заканчиваются отдельными альвеолами — микроскопическими пузырьками, в которых и происходит газообмен между кровью и вдыхаемым воздухом. При этом дыхательные бронхиолы ветвятся еще несколько раз и образуют альвеолярные ходы, заканчивающиеся альвеолярными мешочками. Альвеолярные ходы и мешочки — это структуры, в просвет которых открываются альвеолы. Все это в сумме называется альвеолярным деревом.

Все альвеолы, альвеолярное ходы и альвеолярные мешочки, идущие от одной терминальной бронхиолы, составляют ацинус — структурно-функциональную единицу легких. Число таких ацинусов в обоих легких составляет около 30 тысяч, а альвеол — порядка 300-350 миллионов!

Функции легких в организме

Прежде всего нужно понимать, как человек дышит. Воздух не сам залетает в легкие — для этого нужна слаженная работа нескольких органов. Поэтому вначале от и до обсудим процесс дыхания, а затем перейдем и к другим функциям легких.

Дыхательная функция

Первая и главная функция легких — дыхательная. Это не такой простой процесс, каким он может показаться на первый взгляд, поэтому рассмотрим его более подробно, разбив на этапы.

Как происходит вдох

Вдох возможен благодаря отрицательному давлению в плевральной полости и работе дыхательных мышц. Главной дыхательной мышцей является диафрагма, которая на выдохе выглядит как глубокий конус с верхушкой, обращенной вверх. При этом центр диафрагмы, то есть верхушка конуса, представлен неподатливым круглым сухожилием. Периферия же состоит из мышц, крепящихся одним концом к этому сухожильному центру, а другим — к нижней части грудной клетки практически по всей окружности. При вдохе мышцы сокращаются, что делает диафрагму плоской, то есть конус превращается в диск. Таким образом, отрицательное давление в грудной полости и легких возрастает. Воздух попадает в легкие через дыхательные пути из-за разности давлений в них и в окружающей среде.

В покое в акте дыхания принимает участие одна лишь диафрагма. В условиях физической нагрузки подключаются межреберные и некоторые другие мышцы, которые дополнительно увеличивают объем грудной клетки и позволяют совершить более глубокий вдох.

Как происходит выдох

В покое выдох — это пассивный процесс. То есть в нем практически не задействованы мышцы. Это достигается за счет эластичности грудной клетки и самих легких, которые пассивно возвращаются в прежнее состояние. Данная особенность значительно снижает энергозатратность дыхания и делает его более эффективным. Форсированный выдох уже требует мышечного усилия.

Диафрагмальным называется дыхание, в процессе которого активно задействована грудобрюшная диафрагма. Проверить, дышите ли вы диафрагмой, легко. Достаточно положить одну руку на живот, другую на грудную клетку, а затем вдохнуть. Неподвижная грудь и живот, который надувается во время вдоха, — верные признаки активной работы диафрагмы. В противном случае, когда живот не надувается или даже вжимается, в дыхании по большей части задействован верхний отдел груди. Дышать таким образом менее эффективно. Люди, которые не используют диафрагму, нуждаются в более частых вдохах, чаще зевают и быстрее устают.

Как кислород попадает в кровь

Как мы уже сказали, процесс газообмена происходит в альвеолах. Каждая из них имеет тонкие стенки и оплетена густой сетью капилляров, которые несут венозную кровь. Последняя отличается тем, что содержит большое количество углекислого газа (CO2) и мало кислорода (O2). Воздух окружающей среды, напротив, имеет высокую концентрацию кислорода и низкую — углекислого газа. Поэтому, когда он попадает в альвеолы, происходит газообмен. Суть его состоит в том, что содержание CO2 и O2 между кровью и воздухом уравнивается за счет диффузии газов в среду с меньшей концентрацией. Таким образом венозная кровь в капиллярах становится артериальной. Артериальная кровь далее выносится из легких и попадает в сердце, которое перекачивает ее в аорту и обеспечивает кислородом все клетки организма.

Почему в горах труднее дышать?

В горах, на большой высоте, дышать становится тяжелее — общеизвестный факт. Но почему так происходит? Все дело в том, что по мере набора высоты воздух становится все более разреженным. Это значит, что давление в атмосфере уменьшается. Чем ниже давление, тем меньшее количество газа, в том числе и кислорода, приходится на единицу объема воздуха. Таким образом, привычный вдох уже приносит намного меньше кислорода в кровь, чем прежде — возникает кислородное голодание.

Пребывая на высоте длительное время, организм начинает подстраиваться к изменившимся условиям. Адаптация выражается в увеличении количества эритроцитов и изменении их внутриклеточного метаболизма. А именно, в эритроцитах увеличивается концентрация молочной кислоты и 2,3-бифосфоглицерата. Эти вещества способствуют лучшей отдаче кислорода в тканях. Максимальная степень адаптации наступает ближе к концу второй недели пребывания в горах.

Чтобы привыкнуть к горному воздуху, на высоте нужно прожить несколько дней. Фото: AlexBrylov / Depositphotos

Защитная функция легких

Второй по значимости хотелось бы выделить защитную функцию легких. Ведь, как известно, воздух не стерилен и содержит множество частиц и микроорганизмов, способных вызвать заболевание. Чтобы избежать этого, клетки дыхательных путей располагают маленькими ресничками, которые очень быстро колеблются. Последние погружены в слой слизи и обеспечивают ее движение в сторону полости рта (мукоцилиарный транспорт). Поэтому любая частица, попадая на слизистую бронхов, вязнет в слизи и постепенно выбрасывается из легких. Сама слизь к тому же содержит антимикробные вещества. Помимо этого в альвеолах находятся альвеолярные макрофаги — местные представители системы врожденного иммунитета. Они поглощают любые инородные объекты, прошедшие бронхиальное дерево и переваривают их. В легких присутствует и множество других иммунных клеток, выполняющих более тонкие функции.

Другие функции легких

Легкие также способны:

- Регулировать кислотно-щелочное состояние крови за счет удаления углекислоты.

- Участвовать в регуляции артериального давления за счет превращения ангиотензина-1 в ангиотензин-2, снижающий диурез и сужающий сосуды.

- Участвовать в терморегуляции за счет испарения большого количества влаги.

- Частично влиять на свертываемость крови.

- Выделять некоторые метаболиты, ненужные организму (экскреторная функция).

Где и как болят легкие?

Сама легочная ткань, какие бы ни были повреждения, сильно болеть не может, поскольку в ней отсутствуют болевые рецепторы. Однако некоторые люди, перенесшие пневмонию, могут с этим не согласиться — они наверняка чувствовали болевые ощущения в грудной клетке. На самом деле причиной этих болей было поражение плевры — плеврит часто идет с пневмонией «рука об руку».

О заболеваниях непосредственно легких свидетельствует не боль, а другие симптомы:

- Кашель — возникает при большинстве легочных патологий. Может сопровождаться отделением мокроты.

- Одышка — затруднение дыхания. В зависимости от заболевания одышка может возникать на вдохе, на выдохе или быть смешанной. Усиливается при физической нагрузке.

- Удушье — одно из проявлений приступа бронхиальной астмы.

- Быстрая утомляемость, слабость. В случае хронических заболеваний легких эти симптомы могут быть постоянными. При острых заболеваниях они проходят по мере излечения.

- Повышение температуры тела — симптом большинства острых легочных заболеваний.

При обнаружении указанных симптомов необходимо обратиться к врачу. Промедление с терапией или самолечение могут серьезно ухудшить прогноз некоторых заболеваний.

Профилактика нарушений работы легких

Важно уделить внимание мерам профилактики легочных заболеваний, поскольку доказательная база в их отношении — одна из самых значительных. Особенно это касается хронической патологии легких.

Курение и заболевания легких

В контексте профилактики заболеваний легких, как бы банально это ни звучало, необходимо упомянуть о вреде курения. В табачном дыме присутствует огромное количество соединений, имеющих канцерогенный потенциал. Риск рака легких при выкуривании пачки сигарет в день на протяжении 20 лет повышается в 30 раз³. Однако про связь между раком (не только легких) и курением известно каждому человеку. Не так очевидно то, что курение значительно снижает адаптационные и защитные функции легких. Мукоцилиарный транспорт, о котором мы говорили выше, работает при этом намного хуже. Страдают и альвеолярные макрофаги, переполненные сажей и не выполняющие в должной мере свою функцию. Это приводит к:

- Закономерному повышению частоты пневмоний. При этом течение их может быть значительно тяжелее.

- Ухудшению течения имеющихся хронических заболеваний легких. Например, бронхиальной астмы.

- Утрате функциональных резервов легких, что снижает переносимость физических нагрузок.

- Развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

С курением связывают увеличение рисков множества заболеваний, однако главным и самым страшным риском остается рак легких. Фото: chanakonlaorob / freepik.com

Последнее следствие — самое тяжелое. ХОБЛ — хроническое необратимое заболевание, которое нередко становится причиной инвалидизации человека. В его развитии также играет роль генетическая предрасположенность, но определяющим, триггерным фактором считается курение. Болезнь вначале затрагивает только легкие, но позже наносит урон и сердцу, поскольку эти органы неразрывно связаны между собой.

Бросай курить!

За счет исключения курения снижается риск множества легочных и внелегочных заболеваний. Важно понимать, что чем раньше человек бросает курить, тем лучше будут отдаленные результаты. Например, если сделать это до 40 лет, риск рака легких со временем снизится практически до такой же величины, что и у некурящих.

Безвредны ли электронные сигареты?

Электронные сигареты также раздражают слизистую бронхов и нарушают работу мукоцилиарного транспорта. Исследований об их вреде пока не так много, что связано с недавним появлением на рынке этого товара. Однако отрицательное влияние очевидно, так как компоненты курительных жидкостей по-отдельности являются вредными для организма.

Профилактика инфекционных заболеваний легких

Большинство инфекций легких начинаются с поражения верхних дыхательных путей. Поэтому меры их профилактики совпадают с таковыми для простудных заболеваний. Необходимо:

- Одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

- Вакцинироваться от гриппа, пневмококка и новой коронавирусной инфекции. Это особенно важно для людей с предрасположенностью к инфекциям дыхательной системы и иммунодефицитными состояниями.

- Употреблять больше свежих овощей, богатых витаминами.

- Соблюдать дистанцию при общении с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний.

- Избегать малоподвижности — особенно важная мера для пожилых людей, у которых застойная пневмония — не редкость.

К сожалению, на данный момент сложно управлять течением новой коронавирусной инфекции. Однако можно предупредить само заболевание, следуя несложным правилам:

- Держаться на расстоянии метра от людей в очередях и закрытых помещениях.

- Носить маску в местах скопления людей.

- Чаще мыть руки с мылом и использовать антисептик для их обработки.

- Стараться избегать долгого пребывания в местах скопления людей, минимизировать передвижение на общественном транспорте.

Чтобы обезопасить себя от заражения ОРВИ, соблюдайте социальную дистанцию. Источник: svstudioart / freepik.com

Также важно пройти вакцинацию. Это не обязательно избавит от заражения, но риск тяжелых осложнений значительно снизит.

Заключение

Легкие человека обеспечивают насыщение крови кислородом и утилизируют накопившейся в ней углекислый газ. Этот процесс делает возможным осуществление огромного количества биохимических реакций, которые наш организм использует для активной жизнедеятельности. Большой объем легких доказывает значимость газообмена — при повреждении части или целого легкого всегда останется какое-то количество ткани для его продолжения. Весомая часть легочных заболеваний обусловлена нездоровым образом жизни. В связи с этим можно сказать, что в большинстве случаев здоровье легких — в наших руках. Учитывая важность процесса дыхания, этот факт стоит принять во внимание.

Источники

- Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. / Анатомия человека. — 12-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2006. — 720 с., ил.

- Гайтон, А.К. Медицинская физиология / А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл / Пер. с англ.; Под ред. В.И. Кобрина. — М.: Логосфера, 2008. — 1296 с .: ил.

- Мукерия А.Ф., Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака легкого // Вестн. РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. 2010. №3.

- С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров: Гистология, цитология и эмбриология: Учебник для медицинских вузов. — М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2007. — 600 с.: ил., табл.